ゼロトラストネットワークとは? 意味や構成するサービス、従来のネットワークとの違いを解説

近年、リモートワークの普及などにより、働く場所の自由度が高くなった一方で、ネットワークにおける組織内外の境界が曖昧になり、セキュリティ環境は脅威にさらされています。また、サイバー攻撃は今後も一段と巧妙化・複雑化し、既存のネットワークセキュリティでは対応が難しくなることが予想されています。こうしたなかで注目を集めているのが、境界の内外問わず常に監視・検証を行うネットワークセキュリティモデルである「ゼロトラストネットワーク」です。本記事では、ゼロトラストネットワークの概要や従来のセキュリティとの違い、ゼロトラストネットワークが必要とされている背景、実現するための主要な構成サービスについてご紹介します。

ゼロトラストネットワークとは何か

ゼロトラストネットワークとは、「すべてのアクセスや通信を信頼しない」という概念に基づくネットワークセキュリティモデルです。企業内部のネットワークであっても信頼せずに、すべての通信を検証し、不正なアクセスを排除します。

従来、社内と社外のネットワークを隔てる「ファイアウォール」を境に、社内ネットワークは安全な場所として扱われていました。しかし、「クラウドサービスの拡大」や「リモートワークの普及」といったDXの進展に伴い、境界の外側に社内データを保管したり、さまざまなデバイスで社外から社内ネットワークにアクセスしたりする機会が増加しています。

その結果、ネットワークの境界が曖昧になり、従来のセキュリティモデルではネットワーク全体のセキュリティを維持することが困難になったため、ゼロトラストネットワークが注目を集めるようになりました。

ゼロトラストネットワークと従来のセキュリティの違い

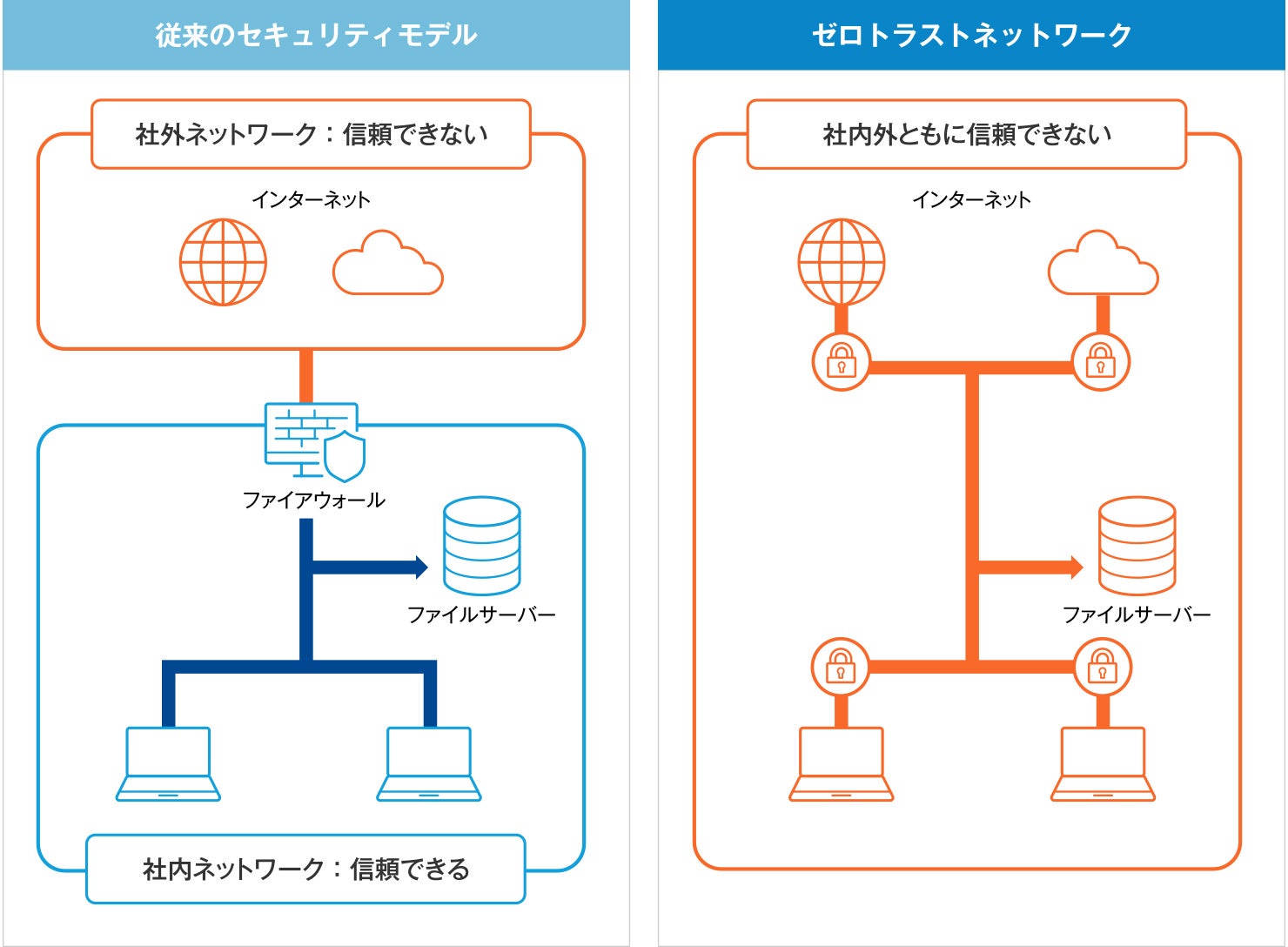

従来のネットワークとゼロトラストネットワークの大きな違いは、「ネットワークの境界線を明確にするかどうか」です。ゼロトラストネットワークは従来の「境界型防御」に代わる概念で、すべてのアクセスを信頼せず、常に検証します。ここでは、ゼロトラストネットワークと従来のセキュリティの違いについて詳しく解説します。

常に接続の信頼性を確認する

従来のセキュリティモデルは、「内部ネットワーク=安全」「外部ネットワーク=危険」という境界型防御に基づいて設計されており、マルウェアや悪意のあるユーザーに境界の内側へ侵入された場合には、非常に危険な状態に陥るという課題がありました。

しかし、ゼロトラストネットワークでは、すべての通信やアクセスについて信頼性を確認します。ユーザーやデバイスだけでなく、アクセス中の動作や権限もリアルタイムで監視し、検証する仕組みです。例えば、認証を通過したユーザーが異常な操作を行った場合、即座に警告を出したり、アクセスを遮断したりすることが可能です。信頼性を逐一確認することで、企業ネットワークの内外を問わずセキュリティリスクを最小化します。

クラウド上のセキュリティサービスを利用している

ゼロトラストネットワークは、クラウドの利用を前提とした設計であり、セキュリティサービスの多くがクラウド上で提供されています。

従来のセキュリティモデルでは、ファイアウォールやVPNといった物理的な設備に依存していましたが、ゼロトラストネットワークでは、クラウド上のソリューションが中心となります。このため、どこからでも安全にアクセスできるだけでなく、リアルタイムでの監視や更新が可能です。

例えば、従業員が個人で契約しているインターネット回線では企業のセキュリティポリシーを満たすのは困難ですが、クラウド上のサービスを利用するゼロトラストネットワークなら、従業員の自宅からでもゼロトラストネットワークにアクセスすることで必要なセキュリティポリシーを確保することができます。また、クラウドの利用により物理的な設備が不要になるため、コスト削減にも効果的です。

このように、ゼロトラストはクラウドの力を活用し、リモートワークや多様なデバイスに対応した柔軟なセキュリティを提供します。

侵入されることを前提に設計されている

ゼロトラストネットワークは、外部からの侵入を完全に防ぐことは前提としておらず、侵入された後のリスクを最小化することを重視しています。

攻撃者に侵入された場合でも、ネットワークをセグメント化し、アクセスできる情報やリソースを必要最小限に抑えるポリシーを導入することで、被害を最小化することが可能です。また、リアルタイムでのログの監視やAIによる異常検知も導入されています。こうした多層的な防御により、攻撃者に内部ネットワークへ侵入されたとしても被害範囲を限定し、迅速に復旧することが可能です。

ゼロトラストネットワークは「完全な防御」を目指すのではなく、現実的なセキュリティ戦略を採用している点が従来のセキュリティと異なります。

ゼロトラストネットワークが必要とされている背景

ゼロトラストネットワークは、クラウドサービスの普及やリモートワークの拡大、サイバー攻撃の高度化といった新たな脅威に対応する上で重要な仕組みです。ここでは、ゼロトラストネットワークが必要とされている背景についてご紹介します。

クラウドサービスの増加

クラウドサービスは、業務の効率化やコスト削減の観点から多くの企業にとって欠かせないものとなっています。しかし、クラウドに保存されたデータやアプリケーションはインターネットを介してアクセスされるため、従来の社内ネットワーク中心のセキュリティでは保護が困難です。クラウド利用におけるセキュリティリスクを低減し、安心して活用するための基盤としてゼロトラストネットワークの重要性が高まっています。

リモートワークの拡大

リモートワークの普及によりオフィス外から業務を行う機会が増えたことで、フリーWi-Fiのような公共のネットワークに接続する機会が増加し、ウイルス感染やネットワーク通信の盗聴、社内ネットワークへの不正アクセスといったリスクも増加しています。

そうしたなか、データやシステムへの安全なアクセスを実現するため、リモートワーク環境下でもすべてのアクセスを検証し、ユーザーやデバイスの信頼性を確認するゼロトラストネットワークの必要性が高まっています。

サイバー攻撃の高度化

近年のサイバー攻撃は、ゼロデイ攻撃や標的型攻撃、ランサムウェアなど、従来のセキュリティ対策では防ぎきれない脅威が増加しています。

内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)によると、2023年におけるランサムウェアの被害件数は197件と高水準で推移しているほか、ノーウェアランサム(データを暗号化せずにデータを窃盗した上で対価を要求する手口)による被害が新たに30件確認されるなど、サイバー攻撃の手口がますます高度化・巧妙化していることがわかります。

こうした脅威に対し、ゼロトラストネットワークなら、リアルタイムでの脅威検知や継続的な監視を行うことで被害の発生を未然に防ぐことができます。進化するサイバー攻撃に柔軟に対応できることも、ゼロトラストネットワークが必要とされているポイントです。

モバイルデバイス利用の拡大

スマートフォンやタブレット端末の普及に伴い、モバイルデバイスを用いた業務が増加しています。これにより、会社の外にいるときでも社内ネットワークへのアクセスが容易になった一方で、モバイルデバイスを狙ったマルウェアや、盗難・紛失による情報漏洩のリスクも増加しています。

ゼロトラストネットワークなら、モバイルデバイスを含むすべての端末を監視し、アクセスの際にデバイスの状態やユーザーの行動を評価することで、モバイルデバイスの安全な運用が可能になります。このように、モバイルデバイスの利用に伴うリスク対策としてもゼロトラストネットワークが重視されています。

ゼロトラストネットワークを構成する主なサービス

ゼロトラストネットワークは、IAM、SWG、EDR、CASBといったセキュリティサービスによって構成され、それぞれが相互補完的に機能しています。ここでは、それぞれのサービスについて詳しくご紹介します。

IAM(Identity and Access Management)

IAM(Identity and Access Management)は、適切なユーザーやデバイスのみが特定のリソースへアクセスできるようにするセキュリティサービスです。利用者のIDを管理するIDデータベースを基に認証と権限管理を行い、不正アクセスを防止します。

特に「多要素認証」によって、パスワードに加えて「生体認証」などの認証要素も追加し、セキュリティの大幅な向上を実現しました。これにより、なりすましや権限の誤用を防止することができます。

SWG(Secure Web Gateway)

SWG(Secure Web Gateway)は、利用者の端末とクラウドサービス・Webサイトとの間でやりとりされるデータを監視し、不正な通信やマルウェアの侵入を防ぐ役割を果たすセキュリティソリューションです。

例えば、利用者が不正なサイトや悪意のあるWebページにアクセスしようとした際には、その通信を遮断します。また、クラウドサービスやインターネットの利用中にダウンロードされるファイルをスキャンし、マルウェアの侵入を未然に防ぐことができます。SWGは従来のプロキシサーバーやファイアウォールと似た機能を持ちながら、SSL / TLSなどの暗号化通信を解読して検証を行うことで、隠れた脅威も検知できる点が特徴です。

このように、SWGは境界型防御の役割を担いながら、ゼロトラストネットワークの一部として利用者の安全を確保します。また、クラウド型SWGはリモートワークにも対応可能で、従業員がどこからアクセスしてもセキュリティを維持できるように設計されています。

EDR(Endpoint Detection and Response)

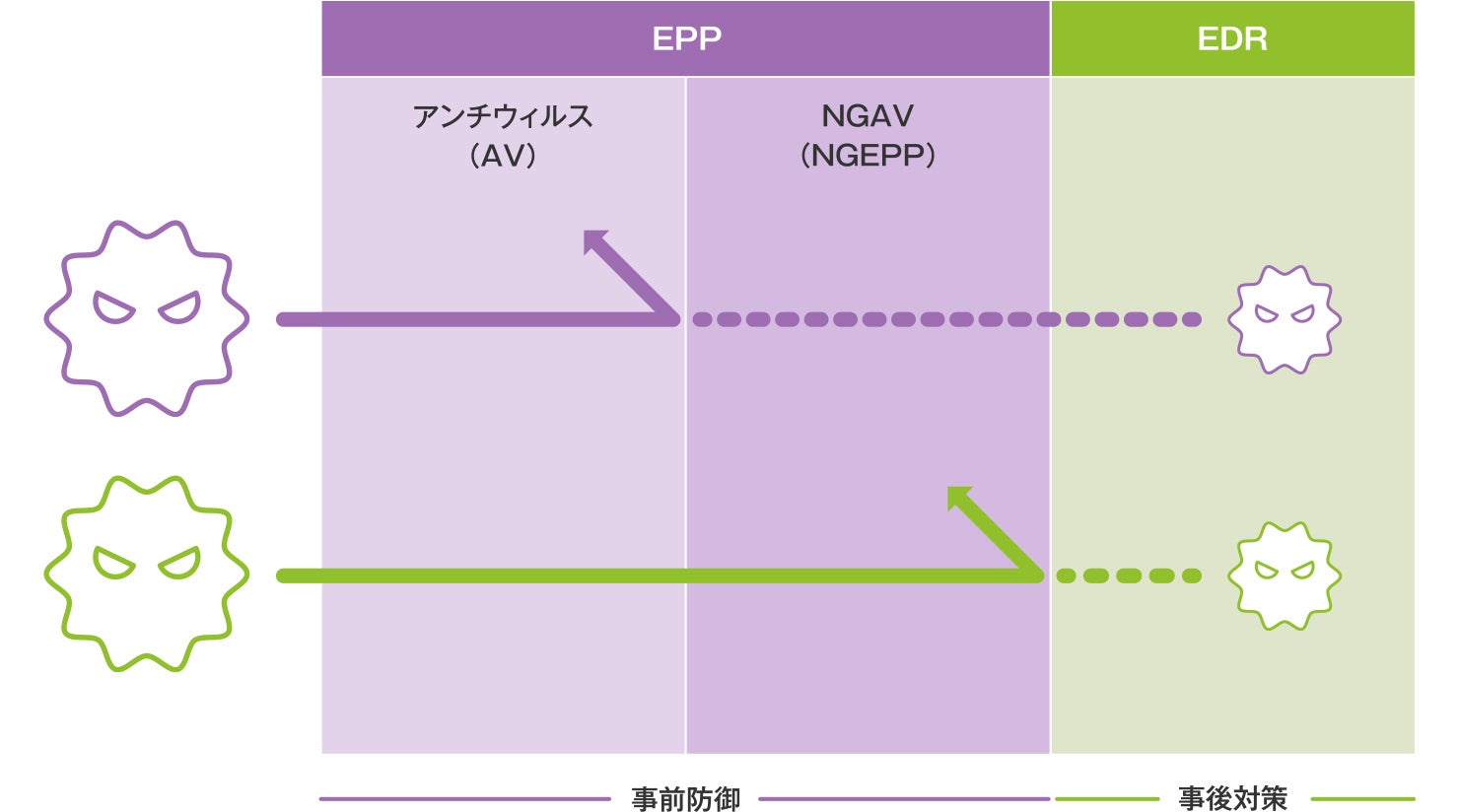

EDR(Endpoint Detection and Response)は、エンドポイントデバイス(PCやスマートフォンなど)の挙動を監視し、マルウェア感染や不審な動作をリアルタイムで検知・対応するセキュリティソリューションです。従来のウイルス対策ソフト「EPP(Endpoint Protection Platform)」はマルウェアの侵入を未然に防ぐことを主な目的としていましたが、EDRは侵入されることを前提に設計されています。

EDRは、EPPをすり抜けたマルウェアがエンドポイントで実行され始めた際に、不審な挙動を検知して管理者に通知します。さらに、デバイスの感染が確認された場合は、デバイスを隔離しネットワーク全体に被害が拡大するのを防ぎます。また、マルウェアの動作ログを収集することで原因分析や事後対応に活用することもでき、組織の迅速な対処をサポートします。

エンドポイントセキュリティの観点では、EPPとEDRを組み合わせるのが主流となりつつあります。特に、ランサムウェアやゼロデイ攻撃といった高度な脅威への対策として、EDRの導入は欠かせないものとなっています。

CASB(Cloud Access Security Broker)

CASB(Cloud Access Security Broker)は、クラウドサービスと利用者間の通信を抑制し、クラウド環境のセキュリティを向上させるソリューションです。CASBは次の4つの機能を主に提供しています。

クラウドサービスの可視化

利用されているクラウドサービスの連携状況や、クラウドサービスと利用者間での通信内容を可視化します。例えば、どのファイルがアップロード・ダウンロードされているのかを監視し、クラウドサービスの利用状況を詳細に把握できます。

コンプライアンスの遵守

コンプライアンスに基づいたルールを適用し、不正な設定やコンプライアンス違反の可能性のある動作を検知します。不適切なデータの取り扱いや設定が確認された場合には、管理者への通知や通信の遮断を行い、違反を未然に防止することが可能です。

データの保護

デバイスとクラウドサービス間の通信を監視し、不審な動作を検知します。不正利用が確認された場合には、アクセスの遮断や管理者通知を行うことで、情報漏洩や不正利用を防ぎます。これにより、クラウド利用中におけるデータの保護を強化することが可能です。

クラウドサービス上のセキュリティ強化

情報漏洩が起きる際には不審な操作が発生する場合がほとんどです。CASBにはクラウド上のマルウェアを検知し、不審な動作やアクセスをブロックする機能があります。例えば、大量のデータをダウンロードする行為や、通常アクセスしないデータに対する異常な操作が確認された場合などに、これらを迅速に通知して適切な対処を行うことを可能にします。

まとめ

ここまで、ゼロトラストネットワークの概要や従来のセキュリティとの違い、必要とされている背景や主要サービスについてご紹介しました。リモートワークの普及などにより働く場所の自由度が高くなった一方で、ネットワークにおける社内外の境界が曖昧となり、ネットワークセキュリティの環境は脅威にさらされています。ゼロトラストネットワークは、境界の内外問わず常に監視・検証を行うネットワークセキュリティモデルであり、現代のセキュリティ脅威への対策として欠かせない仕組みです。

今後も、サイバー攻撃が一段と巧妙化・複雑化していくことが予想されます。社内のネットワークを完全に信頼するのではなく、侵入されるリスクがあることを念頭にゼロトラストネットワークの構築を検討することが重要です。