元アスキー編集長 遠藤 諭 氏に聞く!電脳秘宝館・マイコン展から見えてくる“現在”

今では世界的に普及している「パソコン」。その“はじまり”とも言えるのが、1970年代に登場した、小型化・低価格化により個人での所有が可能になったコンピューター「マイコン」です。当時の若者やエンジニアを魅了し、現代の技術につながる新しい発明や工夫が生まれるきっかけとなりました。角川武蔵野ミュージアムで開催中の「電脳秘宝館・マイコン展」では、まだパソコンがマイコンと呼ばれていた時代の貴重なコンピューターの数々が展示されています。本展の解説を務める元『月刊アスキー』編集長の遠藤 諭氏に、マイコンの歴史や魅力について伺いました。

ZEN大学客員教授

コンテンツ産業史アーカイブ研究センター研究員

MITテクノロジーレビュー日本版 アドバイザー

遠藤 諭 氏

元『月刊アスキー』編集長。

もはや“考古学”となった「マイコン」の

時代を感じてもらうために

時代を

――「マイコン」とは何ですか?

遠藤氏

1980年代半ばまで「パソコン」は「マイコン」と呼ばれていました。昭和の中頃に日本人が使い始めたコンピューターは、企業や大学でしか使えない特別な機械でしたが、コンピューターの機能を一枚のチップに集積した「マイクロプロセッサー」が登場したことで、従来よりも安価で製造できるようになり、現在のように個人でも買えるものになったのです。マイクロプロセッサーが搭載されているコンピューターだから「マイコン」であり、個人で使える「マイコンピューター」、略して「マイコン」でもあります。

――“電脳秘宝館”という魅力的な名前の本展ですが、どのような意図で企画されたのでしょうか。

遠藤氏

日本の初期のコンピューターには“秘宝館”と呼ぶにふさわしい「見てびっくり」な要素がたくさんあるのではないか、ということです。例えば、今のコンピューターはほとんどがMacかWindowsで、ソフトウェアもどちらかに合わせて作られるのが一般的ですが、昔はコンピューターやメーカーごとに対応するソフトウェアが作られていました。また、1970年代の日本は「電子立国」と呼ばれるほどエレクトロニクス産業に勢いがありました。マイコンを足掛かりにして発展していこうという機運が国を挙げて高まっており、アメリカに負けまいとさまざまなコンピューターが生み出されていたのです。しかし、そんな時代があったことは今の若い人たちにあまり知られておらず、もはや“考古学”のようになっています。本展には、そんな当時の空気や歴史を伝えたいという思いが込められています。

「マイコン」から「パソコン」へ、

驚きと発見に満ちた展示の数々

驚きと

――ここからは展示品の紹介と併せてお話を聞かせていただきます。日本に初めてマイコンが登場したのはいつ頃でしょうか。

遠藤氏

1971年、インテルが世界初の商用マイクロプロセッサーである「Intel 4004」を開発したことでマイコンは誕生しました。それまでにも「HITAC 10(日立製作所)」などのミニコンピューターは存在しましたが、企業や大学の研究室にのみ置かれる高価なものだったので、当時のカラーテレビくらいの値段でコンピューターが買えるようになったのは大きな変化でした。この頃のマイコンはキーボードもディスプレイもなく、自分で組み立てなければならない金属製のただの「箱」でしたが、世界中の若者やエンジニアの心をわしづかみにし、日本でも1976年に「TK-80(日本電気)」というマイコンの組み立てキットが販売され、熱いマイコンブームが始まりました。

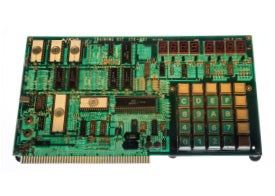

TK-80

日本最初期のマイコン学習キット。「Intel 8080」互換の自社製マイクロプロセッサーである「μPD8080A」を搭載。キットなのでユーザーが組み立てる必要がある。価格は当時の課長決済を想定して88,500円とされた。メーカーが想定した以外のホビーストまで飛びつき、想定された10倍の売れ行きとなった。『週刊文春』の当時人気の連載「読むクスリ」(著者:上前 淳一郞)の第1回は「TK-80」について書かれている。

――すべてはマイクロプロセッサーの誕生から始まったわけですね。

遠藤氏

しかも面白いことに、インテルにマイクロプロセッサーの開発を依頼したのは日本の電卓メーカーのビジコンだったんです。設計には嶋 正利さんという日本人も関わっています。電卓用にプログラムを動かすチップを作るというのが当初の目的だったわけですが、日本のメーカーがきっかけでパソコンの世界が始まったというのは、ぜひ多くの方に知ってほしいですね。

――その後、マイコンはどのように普及していったのでしょうか。

遠藤氏

ターニングポイントは1977年です。部品を組み立てなくても電源を入れるだけで使える“完成品”のマイコンが販売され、専門的な技術がない人たちにも広まっていきました。先駆けになったのは現アップルの「AppleⅡ」など、アメリカで生まれた「マイコン御三家」です。その後、日立製作所、日本電気、シャープ、富士通などから次々と国産マイコンが登場し、日本では「PC-8001(日本電気)」が市場を席巻。これら大手電機メーカーが躍進したのは、先述したように産官を挙げてエレクトロニクス産業にまい進していたことが背景にあります。マイコンはプログラムを作れるホビーとして人気が爆発し、マイコンを持っていない「ナイコン族」と呼ばれる若者たちがショップに並ぶ製品でプログラムを打ち込む姿なども見られました。ちなみに『月刊アスキー』が創刊されたのも1977年です。

Apple II

今皆さんが使っているMacやiPhoneを発売することになるアップルが、その屋台骨を築くことになった大ヒット製品。米国製のマイコン御三家の一つ。カラーグラフィックス、48KバイトのRAM、拡張スロットによる柔軟性は、その後のパソコンの可能性を示していたといえる。価格は1,298ドル。表計算ソフトウェア「VisiCalc」により「キラーアプリがハードを売る」事例として語り継がれる。

――普及し始めた当初、マイコンはどのような用途で使われていたのでしょうか。

遠藤氏

主にはゲームです。1980年代にマイコンが一般家庭にも普及し始め、子どもや若年層のユーザーが増加したからです。当時は家庭用コンピューターの共通規格である「MSX」も登場し、家電メーカーが業界に参入したことで競い合うように8ビットの新機種が作られていました。アイドルが広告のキャラクターになるなど、今よりもコンピューターの宣伝が盛んに行われていた時代です。

――現在のようにビジネスで活用されるようになったのはいつ頃でしょうか。

遠藤氏

1980年代の中頃以降、16ビットや32ビットのマイコンが登場し、一般企業のオフィスなどにも導入されるようになります。現在のWindows PCの原点となる「IBM PC(IBM)」が売れて、Macの原点となる「Macintosh 128K(現アップル)」が登場したのもこの時期です。日本ではビジネス用として「PC-9801(日本電気)」が圧倒的シェアを誇ったので、使っていた人も多いのではないでしょうか。この頃には「パソコン」という呼び名が一般的になっていたと思います。そして、これ以降はより多くのソフトウェアを使える人気のパソコンだけが売れていき、「IBM PC」の互換機をベースとするWindows PCが世界市場の多くを占めるようになります。日本でも、しばらくの間は「PC-9801」やその互換機が使用されていましたが、1990年代には日本電気が「IBM PC」準拠の製品へと路線を変更しました。それ以降に登場するパソコンは、デザインや性能に多少の違いはあるものの、根本的な違いはありません。ソフトウェア開発が一大産業になり、コンピューターそのものは単なる“道具”になっていったのです。

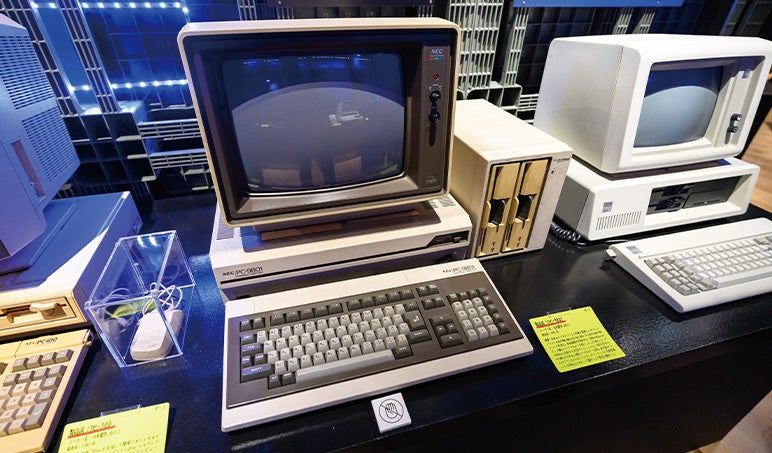

PC-9801

日本のビジネスパソコン市場を席巻した16ビットパソコンの初代機。8086 CPU(5MHz)、128KバイトのRAM、640×400ドット8色表示。本体価格29万8,000円は、当時の他社の16ビット機と比べて極めて手頃だった。「PC-9801」シリーズが他社を圧倒する決定打となったのは、1985年発売の「PC-9801VM」である。ワープロの「一太郎」、表計算の「マルチプラン」などのソフトウェアパッケージも多数登場し、10年以上にわたって国内シェア首位を維持した。

歴史を知るということは

アイデンティティーを知るということ

アイデンティティーを

――企画展へ来場された方にはどんなところに注目してほしいですか。

遠藤氏

マイコンは“カッコいい”んです。今のパソコンはきれいにまとまったデザインのものが多いですが、マイコンのデザインからは「これで遊んでくれ!」とか「みんなをびっくりさせてやろう!」といった作り手の気概が感じられるので、ぜひそこを楽しんでほしいです。また、ベテランのエンジニアの方だと、自身が以前使っていた製品が展示されている可能性もあります。当時はなんとなく使っていたかもしれませんが、時代の流れとともに振り返ると、自分の仕事の原点やアイデンティティーについて深く知る良い機会になると思います。

――最後に、読者へメッセージをお願いします。

遠藤氏

コンピューターの歴史を振り返ると、自分で組み立てなければいけなかったものが電源を入れるだけで使えるようになり、それがオフィスでも使われるようになっていく……というように、新しいトレンドが生まれ続けてきたことがわかります。現在はAIの登場により、これまでで最も劇的な変化が起きようとしている最中ですが、この時代を生きるエンジニアとして、その変化の渦中にいることを楽しんでほしいです。本展の展示品の数々を見ていただければ、きっとそのような前向きな気持ちになるはずです。ぜひ足を運んでください!

電脳秘宝館・マイコン展 開催概要

| 会場 | 角川武蔵野ミュージアム4F 荒俣ワンダー秘宝館 |

| 開催期間 | 2025年7月19日~2026年4月6日 |

| 主催 | 角川武蔵野ミュージアム(公益財団法人 角川文化振興財団) |

| 監修 | 荒俣宏 |

| 協力 | マイコン博物館(一般財団法人 科学技術継承財団) |

| 解説 | 遠藤諭 |

| チケット価格(税込) | KCMスタンダードチケット(本棚劇場含む) |

| 一般(大学生以上) | 1,400円 / 中高生:1,200円 / 小学生:1,000円 / 未就学児:無料 |

詳細はこちら

https://kadcul.com/event/231

(「SKYSEA Client View NEWS vol.105」 2025年11月掲載)