情報セキュリティ対策を講じるにあたり、脅威となり得る感染経路要因の一つに「スパイウェア」が挙げられます。スパイウェアとは、ユーザーに気づかれず外部に情報を送信するプログラムの総称です。この記事では、スパイウェアの種類や侵入経路のほか、感染した際の被害内容、対処法、事前対策などについて解説します。

スパイウェアは、ユーザーに気づかれず外部に情報を送信するプログラム

スパイウェアは、ユーザーに気づかれることなく外部に情報を送信するプログラムの総称です。外部へ送信される情報には、ユーザーの使用しているコンピューターの情報や、訪問しているWebサイトの種類、ECサイトなどの場合は、ユーザー名、パスワード、クレジットカード情報などが含まれます。一般的にスパイウェアは、悪意のあるソフトウェアであるマルウェアの一種とされていますが、企業がマーケティング目的で利用するなど、ユーザーの情報が悪用されないケースもあります。一方で、ユーザーの情報を不正に抜き取ることを目的に、スパイウェアが悪用されるケースも少なくないのが実情です。

スパイウェアとコンピューターウイルスとの違い

スパイウェアは、ユーザーに気づかれないうちにPC内の情報を抜き取ったり、行動を監視したりするために使われます。そして多くの場合、PCにある情報を外部へ送信します。そのため、仮に悪意のあるスパイウェアに感染していても、通常どおりPCを利用できるケースが大半です。これに対して、コンピューターウイルスはひとたび感染するとデバイスの正常な動作が妨げられるなど、明確な被害が生じます。コンピューターウイルスの中には、自らを複製して増殖するタイプもあり、被害が目に見えて増大していくことがありますが、スパイウェアはユーザーの知らぬうちに情報を窃取するという特徴の違いがあります。

スパイウェアの種類

一口にスパイウェアといっても、その種類はさまざまです。スパイウェアの主な種類と特徴は、下記のとおりです。

アドウェア

アドウェアとは、ソフトウェアやサービスを無償で提供することと引き換えに広告を表示するプログラムのことです。広告施策の一環として企業などに活用されていますが、ユーザーのWebサイト閲覧履歴を収集することから、収集されたデータが悪意のある人物によって悪用される可能性は否定できません。

キーロガー

キーロガーとは、閲覧したWebサイトの情報やユーザーによるキーボード操作を記録するプログラムのことです。閲覧情報とキーボード操作の組み合わせを悪意のある人物に把握されてしまうと、不正アクセスやクレジットカードの不正利用などにつながる恐れがあります。

ブラウザハイジャッカー

ブラウザハイジャッカーとは、ブラウザの設定を不正に変更するプログラムのことです。ブラウザを立ち上げた際に表示されるページを悪意のあるサイトに変更したり、ツールバーを勝手にインストールしたりする被害を受ける可能性があります。また、ブラウザのセキュリティレベルを低下させるケースもあるため注意が必要です。

リモートアクセスツール

リモートアクセスツールとは、PCなどを遠隔操作するためのツールのことです。このプログラム自体は、テレワーク時に社外から社内のシステムにアクセスする際や、ソフトウェアの開発企業がデバイスを遠隔操作する際に活用されています。しかし、外部からPCなどを不正に操作することを目的に悪用された場合には、スパイウェアの一種となり得るツールです。

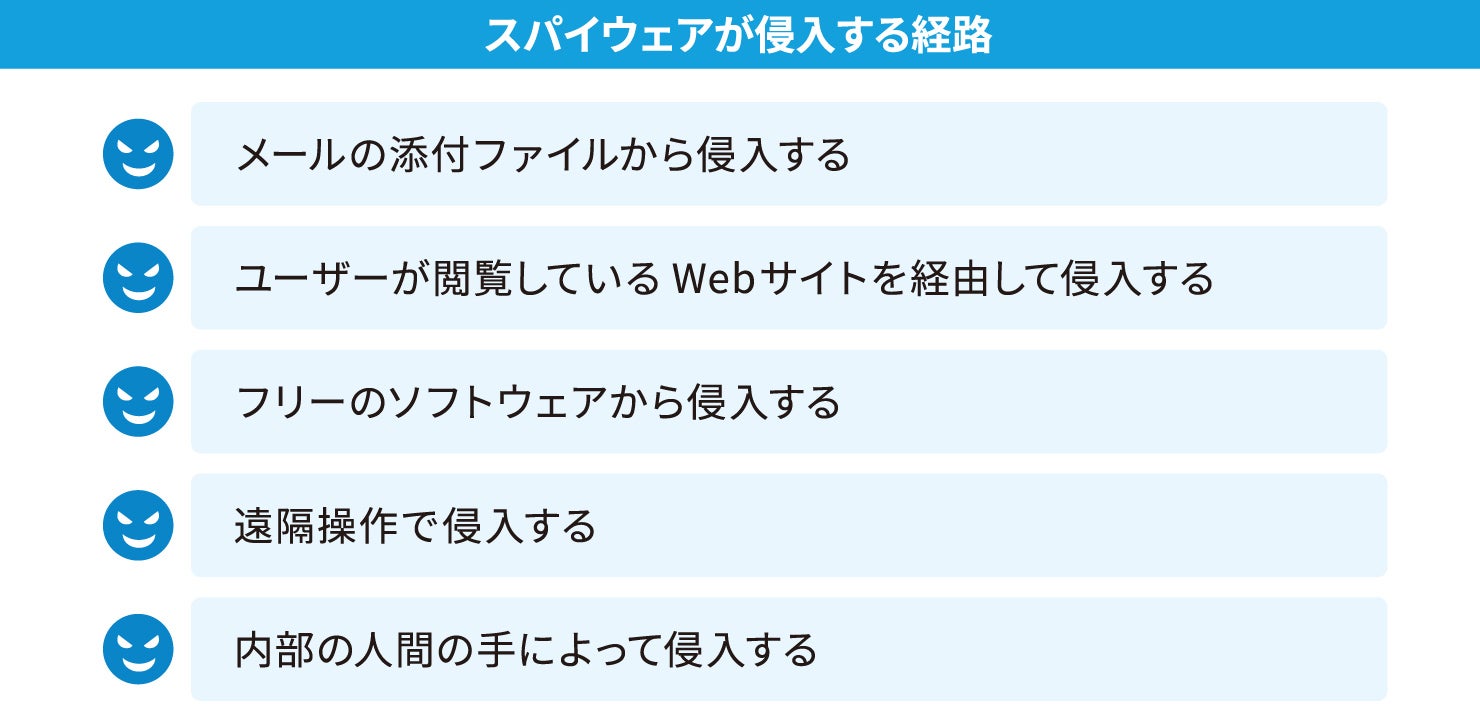

スパイウェアが侵入する経路

スパイウェアは、その侵入経路を把握しておけば、自ずと感染するリスクが低減します。ここでは、スパイウェアの侵入経路の代表例を紹介します。

メールの添付ファイルから侵入する

メールに添付されているファイルにスパイウェアが仕込まれており、ファイルを開くことで感染するパターンは代表的な侵入経路といえます。また、メール本文に記載されているURLやリンクをクリックするとスパイウェアに感染するケースもあります。

ユーザーが閲覧しているWebサイトを経由して侵入する

Webサイトにスパイウェアを仕込んでおき、そのWebサイトを閲覧したユーザーの端末にスパイウェアを感染させる侵入経路もあります。ユーザーに気づかれないようにソフトウェアなどをダウンロードさせることを「ドライブバイダウンロード攻撃」といいます。単に閲覧しているWebサイトを経由してスパイウェアに感染させる手口は、このドライブバイダウンロード攻撃を悪用した例の一つです。

フリーのソフトウェアから侵入する

「無償で利用できる」とうたったフリーのソフトウェアは、スパイウェアが仕込まれている可能性がゼロとはいえません。ユーザーに無断で情報を外部へ送信する悪質なケースもあれば、ソフトウェアの利用規約に「情報を利活用する」という内容が明記されているケースもあります。後者は、利用規約の内容をすべて確認しない、人の行動パターンを悪用したケースともいえます。

遠隔操作で侵入する

スパイウェアの侵入経路には、PCを遠隔操作して直接感染させるパターンもあります。PCの遠隔操作が可能な状態になっていれば、抜き取った情報を外部へ送信することも容易となってしまいます。

内部の人間の手によって侵入する

スパイウェアは、外部の第三者によって仕掛けられるとは限りません。組織内部の人間がスパイウェアを意図的に仕込み、情報を抜き取るケースも想定されます。例えば、不特定多数の従業員が利用する共用PCにスパイウェアが仕掛けられ、機密情報や個人情報を抜き取られてしまう可能性も否定できません。

スパイウェアがもたらす被害

スパイウェアに感染すると、ユーザーの端末はどのよう状態になるのでしょうか。ここではスパイウェアが端末にもたらす被害の内容を見ていきます。

個人情報の漏洩

スパイウェアの被害に遭うと、個人情報を盗み取られ、外部へ送信される可能性があります。例えば、Webサイトの閲覧記録やユーザー認証に必要なID・パスワード、クレジットカード情報などの漏洩が想定されます。

金銭的被害

スパイウェアによって盗み出された情報を悪用されれば、金銭的被害を受けることもあり得ます。例えば、クレジットカードを不正利用されたり、機密情報の公開を取りやめるのと引き換えに、金銭を支払うよう脅迫されたりするといった被害があります。

不要なポップアップの表示

スパイウェアに感染すると、Webサイトの閲覧時などに広告や警告メッセージなど、不要なポップアップが表示されて、ユーザーの操作が妨げられる場合があります。ポップアップを消す操作がトリガーとなり、さらにポップアップを繰り返し表示するプログラムが作動するケースも少なくありません。

特定のページへ強制的に遷移

Webサイトの閲覧時に、ユーザーが意図していない特定のページへと強制的に遷移させられたり、ブラウザを立ち上げた際の初期ページ設定を変更されたりするケースはスパイウェアの現象の一つです。遷移先のページには、PCの乗っ取りや情報の窃取などを行うマルウェアが仕込まれている可能性もあり、ダウンロードなどの操作によって感染するケースが想定されます。また、特定のページを閲覧しただけで、自動的にマルウェアがインストールされる「ドライブバイダウンロード攻撃」というケースもあります。

PCの処理能力の低下

スパイウェアがユーザーに関する情報を収集したり、収集した情報を外部へ送信したりする処理を繰り返すことで、PCの負荷が増して処理能力が低下していくこともあります。PCの動作が遅くなったり、起動するまでに時間を要したりする場合は、スパイウェアが原因である可能性があります。

セキュリティ設定の変更

スパイウェアが、ブラウザのセキュリティ設定を勝手に変更することもあります。例えば、本来であればリスクの高いWebサイトとして警告するはずのページが、スパイウェアによって「安全なページ」として処理されてしまうケースです。そのような状態になると、危険なWebサイトにアクセスしても警告が出ないため、不正なWebサイトと知らずにアクセスし、ほかのマルウェアに感染してしまう恐れがあります。

スパイウェアに感染した際の対処法

スパイウェアに感染してしまった場合は、どのように対処すればよいのでしょうか。ここでは、感染時に必要な対処法について解説します。

セキュリティソフトウェアで駆除する

セキュリティソフトウェアのスキャン機能を活用すると、スパイウェアをはじめとする不正なプログラムを検知できる可能性があります。不正なプログラムが発見された場合には、セキュリティソフトウェアの駆除機能を活用して、それらを駆除するのが基本的な対処方法です。

システムを初期化する

セキュリティソフトウェアによる駆除のみでは不安が残るようであれば、PCを初期化するのも一つの方法です。PCを工場出荷状態に戻すことにより、スパイウェアも消去されます。ただし、初期化すると業務などに必要なデータもすべて消えます。初期化をしても大きな影響を受けないよう、日頃からデータはバックアップしておくことが重要です。

スパイウェアに対する事前対策

スパイウェアに対しては、日頃から感染のリスクをできるだけ低減させることが重要です。最後に、スパイウェアの被害を回避するための事前対策を紹介します。

OSやアプリケーションは最新の状態を保つ

スパイウェアは、OSやアプリケーションの脆弱性を突いて侵入する場合があります。そのため、OSやアプリケーションを常に最新の状態に保つことは、有効な対策の一つです。開発元の企業は、製品に脆弱性が見つかると、セキュリティ更新プログラムを含むアップデートプログラムを提供します。こうしたアップデートプログラムがリリースされた際は、速やかに適用することが大切です。

ソフトウェアなどは正規のストア経由でダウンロードする

ソフトウェアなどをダウンロードする際には、メーカーのWebサイトなど正規のWebサイト経由で行うことが大切です。正規のWebサイト以外で提供されているソフトウェアの中には、メーカーや正規販売店による審査が行われていない場合もあります。スパイウェアが仕込まれているソフトウェアをダウンロードするリスクを下げるには、ソフトウェアの入手先は正規のWebサイトに限定することも重要です。

不要なメールやサイト、広告にはさわらない

不審なメールやWebサイトを開かないことは、スパイウェアの感染を防ぐ上で基本的な対策といえます。広告などの「閉じる」ボタンや警告メッセージの「OK」ボタンがトリガーとなり、さらなるポップアップ表示を誘発する可能性も否定できません。不審な広告にはさわらず、ブラウザごと閉じるほうが対処方法として適切です。

不審なボタンやメッセージへのクリックは控える

スパイウェアを仕掛ける攻撃者は、PCの画面上にさまざまな罠を仕掛けます。例えば、安全なインストーラーである確証もないまま、「アプリケーションのダウンロードに同意します」といったボタンをクリックさせることにより、不正なプログラムのインストールが始まる可能性もあります。攻撃者が表示させているメッセージは、安易にクリックしないことが大切です。

安易に個人情報を入力しない

Webサイトなどで安易に個人情報を入力しないことも、スパイウェアの被害を防ぐために必要な対策といえます。特に、不特定多数の人が利用する共用PCでは、個人情報を入力するのは基本的に避けるべきです。共有PCがスパイウェアに感染すると、自分のアカウント情報などの個人情報が窃取される可能性もあります。

端末やブラウザのセキュリティ設定を高める

端末やブラウザのセキュリティ設定を見直し、危険性の高いファイルのダウンロードやポップアップ表示を制限する設定にしておくことも有効な対策です。これらの設定を行うことで、フリーのソフトウェアのダウンロードやポップアップ表示のクリックといった、よくあるスパイウェアの感染経路を減らすことができます。

セキュリティ対策ソフトウェアで検査を行う

セキュリティ対策ソフトウェアを活用し、定期的に端末を検査することにより、スパイウェアへの感染の有無を確認することも大切です。スパイウェアはユーザーに気づかれないように情報を窃取・送信するため、PCなどの動作に問題や異常が見られなくても、定期的な検査の実施をお勧めします。

誰にでも起こり得るスパイウェアの脅威には、事前対策を講じておくことが大切

スパイウェアへの感染は、PCの日常的な操作などによって誰にでも起こり得ます。スパイウェアに感染してもユーザーは気づかない可能性が高いことから、スパイウェアの事前対策はしっかりと講じ、感染リスクを低減させておくことが大切です。

クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」は、悪意のある攻撃への対処として、多層防御による情報セキュリティ対策の実現をサポートします。UTM(Unified Threat Management:統合脅威管理)や次世代ファイアウォールと連携することで、不審な通信を検知することも可能です。仮に、不審な挙動がスパイウェアなどのマルウェアによる影響であれば、それらに関する情報や感染したPCの操作ログは、専用の管理画面から確認できます。また、マルウェアが検知されたPCをネットワークから自動遮断し、速やかな調査の実施を支援する機能なども搭載。さまざまなサイバー攻撃の的となる脆弱性への対策もサポートし、ソフトウェアを常に最新の状態にします。

スパイウェアへの対策を講じる際には、充実の機能をそろえた「SKYSEA Client View」の導入をご検討ください。

お問い合わせ・カタログダウンロード

「SKYSEA Client View」のお問い合わせ・資料ダウンロードはこちらから