今や企業活動には情報システムの活用が必須であり、システムが安定的に稼働しなければ業務が滞ってしまいます。システムを安定的に稼働させるためには、サーバー監視が不可欠です。この記事では、サーバー監視の目的や方法のほか、サーバー監視ツールの検討ポイントについて、わかりやすく解説します。

サーバー監視とは、サーバーの稼働状況を定期的にチェックすること

サーバー監視とは、サーバーの稼働状況を定期的にチェックすることにより、システムの安定的な稼働を維持することを指します。

サーバー監視には、スクリプトや監視ツールが活用されるのが一般的です。サーバーが正常に稼働していることを確認し、異常が発生した際には速やかに検知・通知するとともに、原因特定の支援をすることなどもサーバー監視に含まれます。

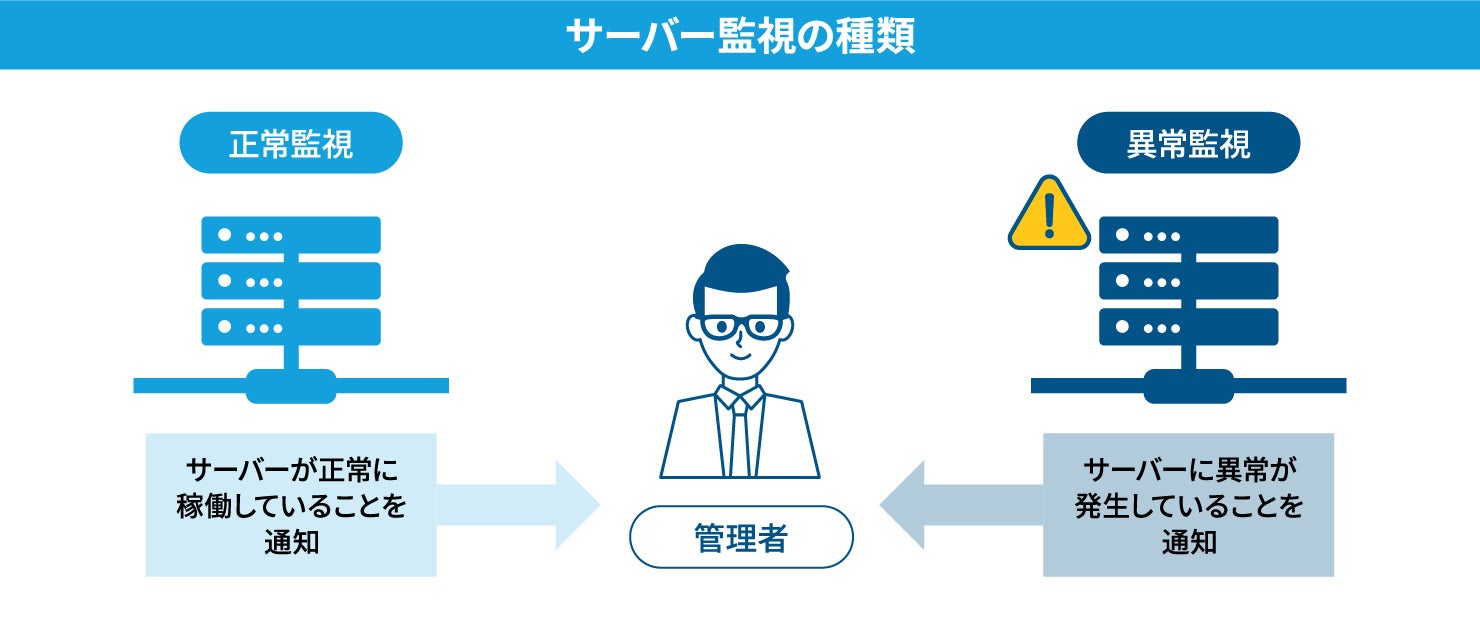

サーバー監視の種類

サーバー監視には、大きく分けて「正常監視」と「異常監視」の2つがあります。正常監視とは、サーバーのステータスを確認し、正常に稼働していることを管理者へ通知するための監視のことです。一方、異常監視はサーバーに異常が発生していることを管理者に通知します。メールや音声、ランプといった通知方法のほか、異常の検知から通知までの流れを自動化するケースもあります。

サーバー監視の目的

そもそもサーバー監視は、なぜ必要なのでしょうか。サーバー監視の主な目的は下記の2点です。

異常な状態を監視で事前に検知し、障害を予防する

サーバー監視の目的の一つは、異常な状態を早期に検知し、障害の発生を未然に防ぐことです。サーバーに何らかの異常が発生している状態が放置されると、深刻な障害が発生する恐れがあります。異常に対して適切に対応し、正常な状態を維持するには、まずは異常が発生していることを把握しなければいけません。

監視によって稼働に必要な状況を把握し、障害原因を特定する

監視を通じて稼働に必要な状況を把握し、障害原因を特定することもサーバーを監視する目的の一つです。サーバーに異常が生じる原因は、OSやミドルウェアのメモリ不足、サーバーインスタンス(仮想マシン上の実行環境)の過負荷、ハードディスクの物理障害・論理障害のほか、ネットワーク通信障害など、さまざまな要因が考えられます。こうした障害の原因を特定することで、サーバーの安定的な稼働に必要な対策を講じることが可能です。

監視対象となるサーバーの要素

サーバーは複数の要素で構成されているため、要素ごとに稼働状況を監視する必要があります。具体的な監視対象は下記のとおりです。

稼働状況の監視対象

- アプリケーション

- ミドルウェア

- OS

- ハードウェア

- クラウドサーバー

いずれかの要素において稼働状況に異常を検知した際には、速やかに運用担当者へ通知されます。原因究明のためのログ解析や、サーバーの再起動・アップデートといった対処を実施するのが、一般的なサーバー監視の業務です。

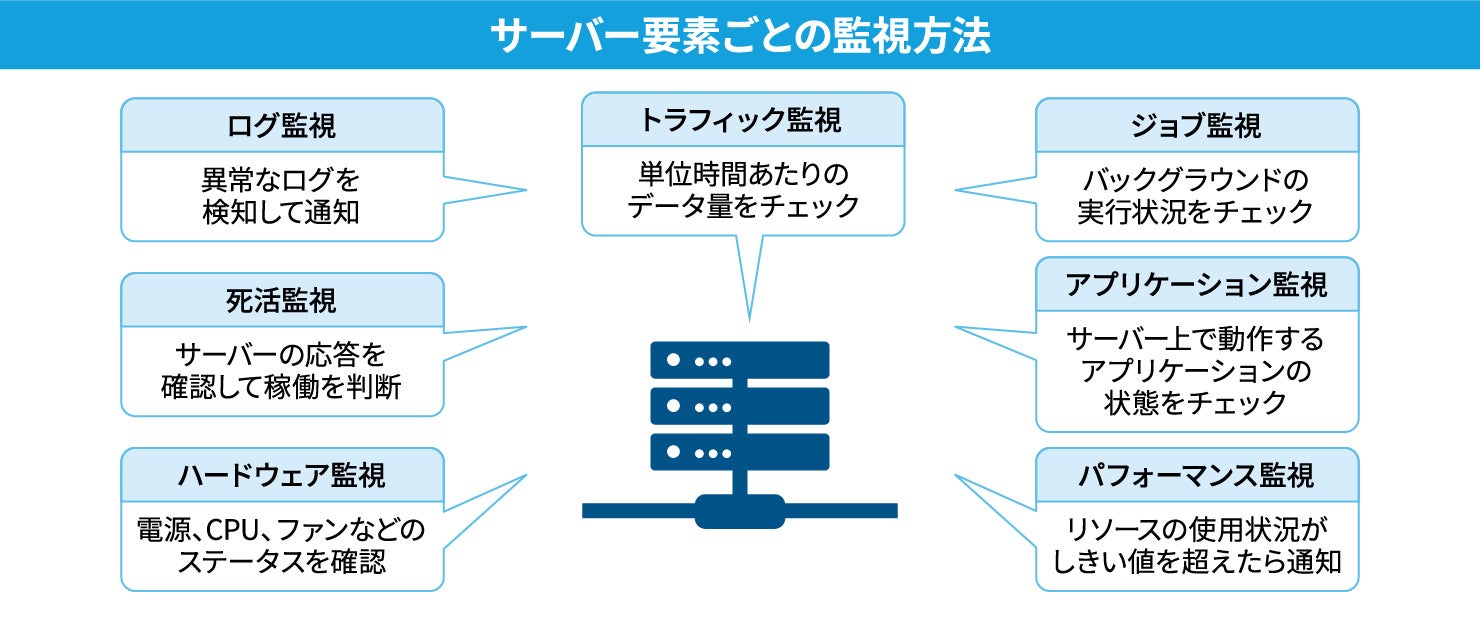

サーバー要素ごとの監視方法

前述のとおり、サーバーは多くの要素から構成されているため、監視についても要素ごとに実施する必要があります。サーバーの主な監視対象となる要素、それぞれの監視方法は下記のとおりです。

ログ監視

サーバーを構成するハードウェアやOS、ミドルウェア、アプリケーションなどは、動作状況をログで出力することができます。ログを監視し、異常なログを検知するとともに通知するのがログ監視です。

死活監視

サーバーが正常に稼働しているかどうかを、ネットワークを通じてチェックすることを死活監視といいます。Ping(ピンまたはピング)コマンドを用いてサーバーのIPアドレスへアクセスし、サーバーの応答が確認できれば稼働状態にあると判断します。

ハードウェア監視

サーバーのハードウェアの稼働状況を取得し、異常が生じていないかをチェックすることをハードウェア監視といいます。センサーが検知した電源やCPU、ファンなどのステータスに通常と異なる動きが見られた場合、サーバーに障害が発生している可能性があることを検知・通知する方法です。

トラフィック監視

ネットワーク上における単位時間あたりのデータ量を監視し、データ転送量や帯域幅などに問題が生じていないかをチェックすることをトラフィック監視といいます。OSのコマンドによって帯域を確認したり、トラフィック確認ツールを利用したりする方法が一般的です。

ジョブ監視

サーバー・ジョブとは、システムのバックグラウンドで継続的に実行される処理のことを指します。ジョブ監視は、ジョブの実行状況をチェックし、異常終了や警告終了が発生していないかを検知するもので、主な目的は障害につながる可能性のある異常の兆候をつかむことです。

アプリケーション監視

サーバー上で動作しているアプリケーションの状態をチェックすることを、アプリケーション監視といいます。データベースへの問い合わせやAPI呼び出しといった、アプリケーションの動作に影響を与える動作を確認することにより、障害につながる恐れのある異常を早期に検知することができます。

パフォーマンス監視

サーバーのCPUやメモリ、ディスク容量といったリソースの使用状況を把握することをパフォーマンス監視といいます。各リソースについて事前に設定したしきい値を超えた場合、リソースが逼迫していることを通知する仕組みです。サーバーに異常な高負荷がかかっていないかを把握する手掛かりとなるほか、リソースを拡張すべき時期を見極める際にパフォーマンス監視から得られた結果が役立ちます。

サーバー監視ツールを検討する際のポイント

サーバー監視には専用のツールを利用するのが一般的です。ここでは、サーバー監視ツールを検討する際に押さえておきたいポイントを紹介します。

オープンソースソフトウェアと商用ツールを検討する

サーバー監視ツールには大きく分けて「オープンソースソフトウェア」と「商用ツール」の2種類があります。オープンソースソフトウェアは無償で利用でき、所定の条件下であれば改変も自由にできる一方で、トラブルや脆弱性への対処も自社で行わなくてはなりません。商用ツールは有料ですが、提供元によるサポートを得られる点がメリットです。自社が対応できる範囲に応じて、どちらのタイプを選択するかを決める必要があります。

エージェント型とエージェントレス型を検討する

サーバー監視ツールは、監視するサーバーにモジュールを導入する必要がある「エージェント型」と、モジュール導入が不要の「エージェントレス型」のどちらかから選択できます。エージェントレス型は導入・保守が容易でサーバーへの負荷も少ない反面、監視できる項目が限られているケースがあります。詳細な項目にわたって監視が必要な場合は、エージェント型のほうが適しています。

外部ソフトウェアと連携ができるか否かで検討する

サーバー監視ツールによって、外部ソフトウェアとの連携可否や連携できるツールの種類が異なります。自社が使用しているソフトウェアとの連携に対応しているツールを選ぶことにより、利便性や拡張性が高まる点がメリットです。例えば、ビジネスチャットツールと連携することにより、通知やレポートをチャット上で確認するといった活用方法が想定されます。

サーバー監視はあらゆる企業にとって必須の対策

社内サーバーやクラウドサーバーを利用しているあらゆる企業にとって、サーバー監視は必須の業務といえます。深刻な障害の発生を未然に防ぐためにも、具体的な対策を早期に講じておくことが重要です。

クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」のサーバー監視機能では、データベースへのログイン状況、管理者権限によるアカウント作成、データの複製・編集といったPCの操作状況を把握する機能により、情報漏洩につながる行動の防止を支援します。重要データが集まる各サーバーのイベントログを集積して一括管理できるほか、複数サーバーのログを一つの管理画面で検索・閲覧することが可能です。

また、日々のPCの挙動をログとして記録できる「ログ管理」機能、PCなどハードウェアの異常を通知する「端末機異常通知」機能、定期的にネットワーク機器の通信状態をチェックできる「死活監視」機能など、サーバー監視にお役立ていただける機能を多数搭載。アクセス権限のないユーザーからのアクセス状況や、データベースの取り扱い状況などの把握にも便利です。サーバーに対する操作状況の把握を強化したいと考えている事業者様は、「SKYSEA Client View」の導入をご検討ください。

お問い合わせ・カタログダウンロード

「SKYSEA Client View」のお問い合わせ・資料ダウンロードはこちらから