MDM(モバイルデバイス管理)はMobile Device Management の略称であり、企業などがモバイル端末の安全で効率的な管理を実現するための仕組みです。近年のテレワーク普及により、重要視されています。本記事では、MDMツールの主な機能や選び方、適切な運用のための注意点などをわかりやすく解説します。

MDM(モバイルデバイス管理)はMobile Device Management の略称であり、企業などがモバイル端末の安全で効率的な管理を実現するための仕組みです。近年のテレワーク普及により、重要視されています。本記事では、MDMツールの主な機能や選び方、適切な運用のための注意点などをわかりやすく解説します。

目次

MDM(モバイルデバイス管理)とは、スマートフォンやタブレットなどの携帯端末を業務で利用する際に一元的に管理するためのソフトウェアやサービスです。

組織はMDMの導入により、携帯端末の機能の一元的な管理・使用している端末の利用状況の把握・必要アプリの配布や設定の変更などを行うことが可能です。端末の把握と管理により、個人情報や機密情報の漏洩、不正アクセスのリスクを軽減し、セキュリティの向上を実現できます。

MDMを導入すると、どのようなことが可能になるのでしょうか。MDMツールに搭載されている主な機能をご紹介します。

MDMには、組織で使用しているモバイル端末を一元管理する機能があります。モバイル端末のハードウェア、OS、インストールされているアプリに関する情報を収集し、検索・確認することが可能です。また、管理者が設定したアプリを遠隔操作で一斉配布することもできます。使用するMDMツールによっては、端末のパスコード設定、Wi-Fi設定、特定のアプリをインストールした際の検知(アラート)設定なども行うことができます。

セキュリティ管理とは、モバイル端末の機能を組織内で定めた使用ルールに合わせて制限することです。MDMツールにセキュリティ管理に関する機能が備わっていれば、日々の業務に必要がなく、情報漏洩のリスクにつながる機能などはあらかじめ使用不可にすることができます。

具体的には、カメラやスクリーンショット、Bluetoothやテザリング、オンラインストレージやMicroSDカードといった記録メディアの利用、ショートメッセージやアプリ内の課金、ゲームアプリなどを制限できます。また、業務に必要のないアプリのインストールや、全社的に導入を義務づけているアプリのアンイストールを制限することも可能です。

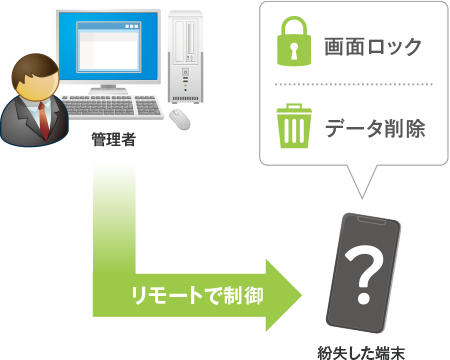

MDMには、モバイル端末に紛失や盗難などのアクシデントが発生した場合に、端末からの情報漏洩を防ぐための機能があります。具体的には下記のような機能があり、これらを組み合わせて情報漏洩リスクを軽減することが可能です。

MDMの情報漏洩防止機能の例

ここ数年、MDMの注目度は増しています。その背景には、以下のような課題があります。

働き方改革の推進や新型コロナウイルスの影響により、テレワークが一気に社会へ普及。従業員は企業などが貸与したモバイル端末を自宅や外出先でも利用するようになり、リスクを防ぐために社外にもセキュリティ対策を広げる必要が出てきました。また、多くの企業でテレワークに限らず、普段のオフィス業務でもモバイル端末を利用するようになったことで、端末の効率的かつセキュアな運用・管理が課題となっています。こうした流れを受け、モバイル端末の運用・管理専用システムであるMDMの需要が急速に高まっているのです。

組織の情報セキュリティ戦略は、どのようなMDMツールを選ぶかによっても変わってきます。続いては、MDM導入時のポイントを詳しく見ていきましょう。

まず重要なのは、MDMツールの機能の充実度です。前述したモバイル端末の一元管理、セキュリティ管理、紛失・盗難時対策など、必要とする機能が備わっているかどうかを確認しましょう。

どの機能が必要かは、組織のセキュリティポリシーとビジネスニーズによって変わってきます。MDMを導入する際は、目的を明確化し、自社の端末管理における課題などもリストアップして、要件にマッチするツールを選ぶことをお勧めします。また、機能の詳細はMDMツールによって異なるため、製品ごとに何ができて何ができないのかを把握し、比較検討することも大切です。

MDMツールを選ぶ際は、サービス形態についても検討する必要があります。MDMツールには、大きく分けて「オンプレミス型」と「クラウド型」の2種類が存在します。どちらがより自社に適しているサービス形態なのか、よく見極めた上で選択しましょう。

オンプレミス型のMDMツールは、自社のサーバーにインストールして運用するサービス形態です。メリットは自社の要件やセキュリティポリシーに合わせてカスタマイズしやすいこと。加えて、すべてのデータを自社内のサーバーに保存するため、外部への情報漏洩リスクを最小限に抑えられることです。一方、導入費用と維持費用は高くなる傾向があります。また、専門的な技術知識を持った管理担当者が必要です。

クラウド型のMDMツールは、自社のサーバーを必要とせず、インターネットに接続するだけで利用できます。その分、導入費用や維持費用を抑えられ、モバイル端末の台数増加にも柔軟に対応できるほか、ツールのアップデートやメンテナンスもベンダーに任せられます。反面、カスタマイズ性はやや制限され、セキュリティやトラブル時の対応に関してはベンダーの対策に依存することになります。

スマートフォンやタブレット端末については、iOS / iPadOSとAndroidのどちらにも対応しているMDMツールを選べば、これらの端末が混在する環境でも一つのツールで管理できます。特にBYODを採用している場合、従業員ごとにさまざまな種類の端末を使用していることが想定されます。OSが同じでも、OSバージョンの違いや機種の違いもあるため、MDMツールが対応しているかどうかも細かく確認しましょう。

また、クライアントPCの運用管理と統合されたMDMツールもあります。マルチOS / マルチデバイスのMDMツールを選べば、スマートフォンもタブレット端末もPCも、同じツールで一元管理することができます。

ここまでMDMの利便性について紹介してきました。ただし、その効果を最大限に引き出すためには、いくつか注意すべき点もあります。MDM導入時の注意点を見ていきましょう。

まずMDM が正しく機能するには、端末がインターネットに接続されていることが前提となります。「端末が電波の届かないエリアにある」「機内モードに設定されている」「SIMが抜き取られている」といったオフラインの状態だと、MDMツールによる端末の管理や制御は基本的に行えません。

オフラインの状態でリモート操作ができない期間が続くと、端末のセキュリティを維持できなくなる可能性があります。例えば、新たなセキュリティ更新プログラムを配布しても、端末がオフラインだと適用することができません。また、端末が紛失・盗難に遭った際も、オフラインの状態ではリモートロックやリモートワイプが機能しません。そのため、端末は常にオンラインの状態を維持できるような環境を整備することが求められます。

モバイル端末をビジネスで活用するシーンは今後さらに増え、用途も拡大していくものと予測されます。すべての端末を安全かつ効率的に管理して制御するMDMの役割もまた、ますます重要なものとなっていくでしょう。

「SKYSEA Client View」は、組織のIT資産を安全に運用管理するための多彩な機能を搭載したツールです。iOS端末やAndroid端末を対象とする、充実したMDM機能をしっかりと備えているほか、Windows OSやmacOSのPC、サーバーやネットワーク機器、記録デバイスやメディア、ソフトウェア資産を含むさまざまなIT資産も一元的に管理できます。

管理する端末の台数やセキュリティポリシー、多様化するワークスタイルなど、お客様ごとの利用環境やニーズに応じてお選びいただけるオンプレミス版とクラウド版もご用意。IT資産管理ツールの決定版として多くの実績を持つ「SKYSEA Client View」の導入をぜひご検討ください。

SKYSEA Client View コラムサイト編集部

SKYSEA Client View コラムサイト編集部は、情報セキュリティ対策やサイバー攻撃対策、IT資産管理に関する情報を幅広く発信しています。

「SKYSEA Client View」を開発・販売するSky株式会社には、ITストラテジスト、ネットワークスペシャリスト、情報処理安全確保支援士、情報セキュリティマネジメントなどの資格取得者が多数在籍しており、情報漏洩対策やIT資産の安全な運用管理を支援しています。

関連リンク